Quel montant pour des chèques alimentaires durables ?

Proposée par la Convention Citoyenne pour le Climat et acceptée par le Président de la République, l’idée d’un chèque alimentaire pour les populations les plus précaires n’est toujours pas concrétisée. Plusieurs propositions ont cependant été faites, variables quant au montant du chèque, aux bénéficiaires ciblés et aux produits éligibles. Sans préjuger de la pertinence du chèque, Lucile ROGISSART d’I4CE compare dans ce billet les montants des chèques proposés au surcoût que représenterait l’adoption d’un régime alimentaire durable pour les plus précaires.

Des propositions variées avec un objectif commun : favoriser l’accès à une alimentation plus saine

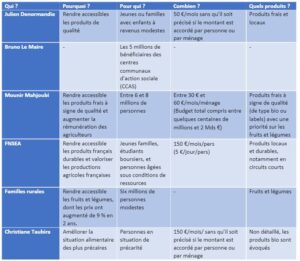

Derrière la diversité des propositions de chèque alimentaire synthétisées dans le tableau ci-dessous, se dégage une volonté commune : rendre plus accessible à des populations modestes des produits (généralement plus onéreux) contribuant à un régime alimentaire plus sain.

Résumé des propositions concernant le chèque alimentaire

@I4CE_

Nous proposons ici d’estimer le montant qui serait nécessaire pour combler l’écart entre le coût du panier actuel et celui d’un panier à la fois plus sain mais aussi plus durable.

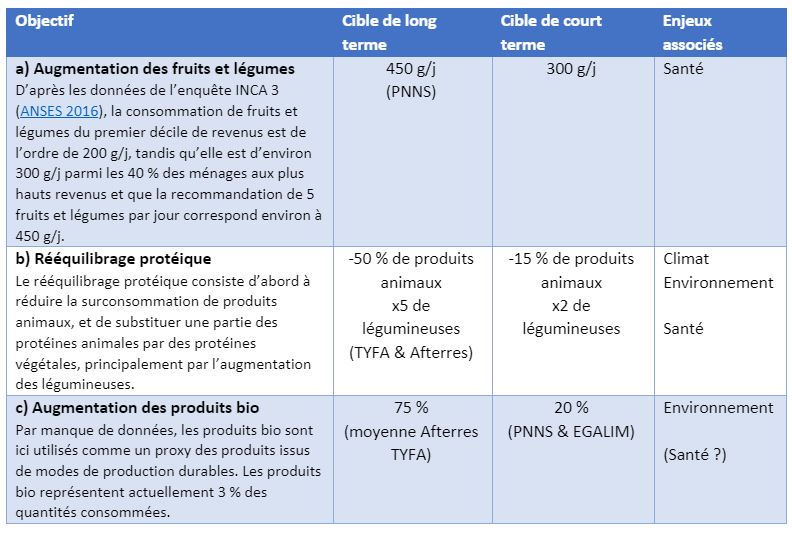

Climat, environnement, santé : qu’est-ce qu’une alimentation durable ?

Répondre à cette question requiert d’abord de définir ce qu’est une alimentation durable. Nous proposons ici de retenir les trois grands objectifs alimentaires les plus décisifs face aux enjeux climat, environnement et santé : l’augmentation de la consommation de fruits et légumes, le rééquilibrage protéique, et l’augmentation de la consommation de produits bio. Ces objectifs sont issus du Programme national nutrition santé (PNNS) qui définit les recommandations nutritionnelles, de la loi Egalim de 2018, et des scénarios Afterres de Solagro et TYFA de l’IDDRI à horizon 2050.

Trois grands objectifs alimentaires

@I4CE_

Des cibles de long terme (à horizon 2050), nous tirons des cibles de plus court terme, plus cohérents avec la mise en place d’un chèque alimentaire dans les prochains mois ou prochaines années. Dans ce qui suit, nous appelons « panier intermédiaire » la combinaison des trois objectifs de court terme, et « panier cible » celle des trois objectifs de long terme.

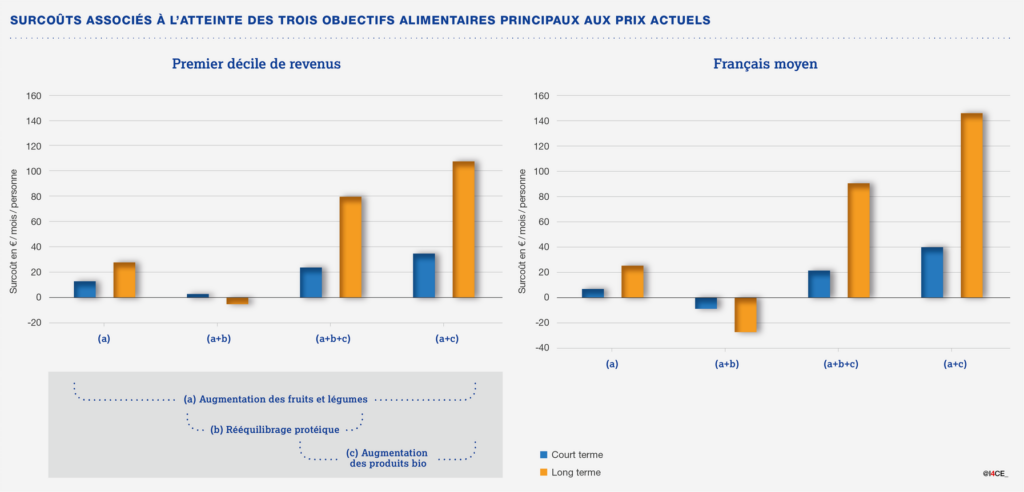

50 € par mois et par ménage : un strict minimum

Aux prix actuels et d’après le calculateur que nous avons développé, le chèque alimentaire devrait être en moyenne de l’ordre de 25 €/mois/pers pour compenser les surcoûts liés à l’adoption du panier intermédiaire pour les personnes du premier décile de revenus. Rapporté à l’échelle du ménage (de 2,19 personnes en moyenne), le chèque devrait donc être de l’ordre de 50 €/mois. Les dépenses publiques seraient comprises entre 1,4 et 2,3 milliards d’euros par an, selon que le chèque bénéficie à 5 ou 8 millions de personnes – d’après les nombres de bénéficiaires évoqués dans les diverses propositions.

(a) La consommation de fruits et légumes passe à 300 g/j (court terme) 450 g/j (long terme)

(b) La consommation de produits animaux diminue de 15 % (court terme) 50 % (long terme) & celle de légumineuses est multipliée par 2 (court terme) 5 (long terme)

(c) La part de produits bio dans les quantités achetées passe à 20 % (court terme) 75 % (long terme)

Note de lecture : les surcoûts négatifs sont des gains

Note : Les quantités consommées du Français moyen sont valorisées aux prix moyens, tandis que celles du premier décile de revenu sont valorisées aux prix auxquels le premier décile de revenu achète ses produits.

Ces montants sont cohérents avec ceux annoncés par les membres du gouvernement, mais ne correspondent cependant qu’à des seuils minimums. Tout d’abord, ce montant repose sur l’hypothèse que les ménages visés par le chèque alimentaire mettent en œuvre le rééquilibrage protéique, ce qui est à la fois peu probable et pas nécessairement souhaité par les personnes et institutions ayant fait des propositions de chèque alimentaire. Sans cette hypothèse, le montant requis passe à 35 €/mois/pers (soit 75 €/mois/ménage).

De plus, le panier obtenu ici n’est qu’une étape intermédiaire, ne permettant ni d’atteindre les objectifs environnementaux, ni de satisfaire les recommandations nutritionnelles en fruits et légumes. Si le panier cible était visé et que le chèque devait compenser la totalité du surcoût pour atteindre ces objectifs, le montant devrait être de l’ordre de 80 €/mois/pers (180 €/mois/ménage). La dépense publique associée passerait alors à un montant compris entre 4,8 et 7,7 milliards d’euros.

Enfin, ces estimations dépendent largement des hypothèses sur les prix, et en particulier sur les prix des produits issus de modes de production durable – ici assimilés aux produits bio. D’une part, les produits locaux, issus de circuits courts ou encore de labels de qualité ne présentent pas nécessairement les mêmes écarts de prix avec le conventionnel. D’autre part, les estimations ci-dessus sont toutes réalisées à prix constants, tandis qu’une forte augmentation de la production de produits bio pourrait mener à une baisse des prix.

Au-delà de la question du montant du chèque se posent évidemment une multitude de questions quant à son fléchage. Faut-il ne subventionner que certains produits et si oui, lesquels ? Comment en contrôler l’usage ? Qui cibler et sur la base de quels critères ? Comment s’assurer que les bénéficiaires visés y aient réellement recours ? etc. Mais se pose également la question de la pertinence de mettre en place un chèque alimentaire par rapport à d’autres stratégies d’action, comme l’accompagnement économique des filières durables afin de réduire le prix pour les consommateurs (voir « Une alimentation saine et durable pour tous : mission (im)possible ? »).