Le budget climat base zéro

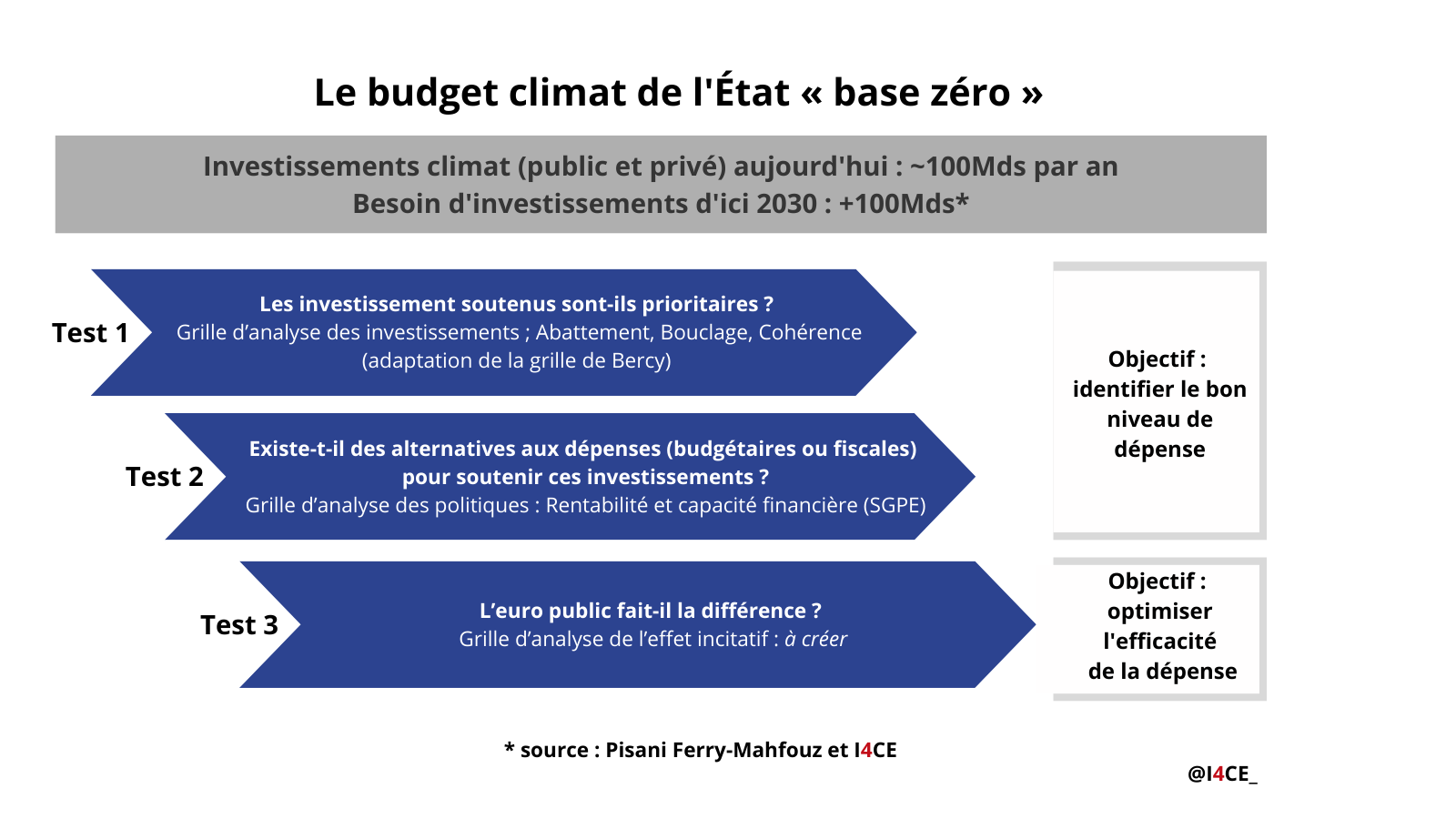

Le gouvernement entend préparer sans attendre le prochain projet de loi de finances et, pour éviter de passer des coups de rabot en urgence, réinterroger à la base chaque dépense. Le terme de « budget base zéro » est même évoqué. Qu’est-ce que cela peut signifier pour les dépenses de l’État qui concourent à la transition climat ? Dans ce billet, Damien DEMAILLY et François THOMAZEAU proposent de traduire cette intention en se posant trois questions successives pour chaque dépense, afin de déterminer in fine si elle est utile.

Le budget 2025 de la France a été difficile à boucler et, pour réduire les dépenses publiques de l’État, un certain nombre de soutiens aux investissements dans la transition climatique ont été réduits. I4CE en a fait la liste, tout en signalant que le plus dur est à venir : la contrainte budgétaire n’est pas prête de disparaître. La tentation est donc forte, évidemment, de continuer à réduire les dépenses budgétaires et fiscales qui concourent à la transition climat. Alors même que ces investissements concourent aussi à renforcer la souveraineté énergétique du pays ce qui n’est pas anodin dans le contexte géopolitique actuel. Et alors même que les investissements doivent passer d’une centaine de milliards d’euros aujourd’hui à environ le double d’ici 2030.

Le débat sur le budget 2025 a aussi été marqué par l’urgence et les solutions de court terme. Et par l’absence, en tout cas en matière climatique, d’une méthode claire de priorisation de la dépense publique de l’État. Pour ne pas répéter cette erreur, le gouvernement entend commencer la discussion sur le budget 2026 avec les Français et les parlementaires dès à présent, et réinterroger à la base chaque dépense. On évoque à Bercy un « budget base zéro ». L’occasion de prendre du recul pour identifier là où la dépense publique est vraiment indispensable et comment la rendre plus efficace ? Espérons-le. Mieux vaut appliquer une méthode plutôt qu’un coup de rabot budgétaire sur toutes les dépenses, ou de couper les aides de ceux qui crient le moins fort.

Un décideur devrait se poser au moins trois questions pour chaque dépense budgétaire

Un décideur doit se poser (au moins) trois questions successives pour établir son budget base zéro climat. De quels investissements ai-je besoin en priorité ; l’État a-t-il d’autres manières de soutenir cet investissement qu’avec de l’argent public ; l’argent public que j’ai décidé de mettre fait-il la différence ?

En passant rapidement chaque dépense dite climat de l’État au crible de cette triple question, nous voyons émerger des premières pistes d’économies budgétaires pour le projet de loi de finances 2026 et les suivants. Des économies qui n’altéreraient pas la dynamique d’investissement, et pourraient être redéployées sur d’autres investissements climatiques nécessitant un soutien public. Une analyse plus systématique des dépenses s’impose. Mais aussi, et peut-être d’abord – nous ne le faisons pas ici – de toutes les dépenses identifiés comme défavorables à la transition. Leur coût budgétaire est en effet du même ordre de grandeur selon les estimations les plus hautes. Prenons un seul exemple : l’amortissement des flottes de véhicules des entreprises, déductible de leur revenu imposable, représente un manque à gagner de l’ordre de 2,5 milliards d’euros, dont plus de trois quarts pour des véhicules 100% thermiques.

Est-ce que ce que je soutiens est prioritaire ?

Commençons par le commencement : bien prioriser les investissements que la France veut soutenir, s’assurer que chaque dépense soutient un investissement prioritaire. Comment prioriser ? Analytiquement, le débat est désormais bien posé.

Pour l’économiste, à objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre donné, on doit faire les investissements en fonction de leur coût d’abattement, c’est-à-dire leur coût (public et privé) ramené aux émissions de CO2 évitées. Se concentrer uniquement sur les émissions de CO2 est restrictif, les investissements ayant souvent plein d’autres co-bénéfices, mais la logique est claire : on fait le moins cher. L’ingénieur, lui, est prêt à faire un investissement qui coûte plus cher si c’est une brique indispensable pour assurer le bouclage du système énergétique français. Et par ailleurs il ne voit pas l’intérêt de soutenir une technologie, même un peu moins chère, si elle n’est pas cohérente avec nos besoins dans une économie neutre en carbone : ainsi rien ne sert d’investir massivement dans des véhicules qui consomment un peu moins de pétrole quand nous avons besoin de véhicules qui n’en consomment plus du tout.

On peut réconcilier l’économiste et l’ingénieur, et l’administration de Bercy a d’ailleurs proposé une liste de critères articulant le coût d’abattement avec d’autres considérations. Trois nous semblent essentiels pour prioriser les investissements à soutenir : le coût d’Abattement, le Bouclage énergétique (et plus largement physique) et la Cohérence avec l’objectif final de neutralité carbone(1) = ABC.

En prenant tout cela en compte, il apparait que certains investissements (et donc certaines dépenses) méritent d’être questionnés. Il peut s’agir d’investissements trop chers aux yeux de l’économiste et qui ne sont pas essentiels à l’ingénieur, ou d’investissements incohérents avec les impératifs de ce dernier. C’est par exemple le cas des travaux d’isolation dans les logements déjà assez performants énergétiquement, ou des monogestes d’isolation dans ceux qui consomment beaucoup d’énergie, encore soutenus via MaPrimeRenov’ ou les Certificats d’Économie d’Énergie. C’est aussi le cas des nouveaux investissements pour utiliser le bois sous forme d’énergie – c’est-à-dire pour le brûler – qui sont soutenus alors que l’on manque de biomasse et qu’il nous faudrait plutôt utiliser le bois pour fabriquer des matériaux de construction. La question se pose aussi pour certains investissements dans le renouvellement forestier. Et sûrement d’autres encore.

Sur tous ces points notons que l’État a déjà progressé ces dernières années, grâce à sa planification écologique qui a elle aussi cherché à réconcilier l’économiste et l’ingénieur pour prioriser les investissements.

L’État a-t-il d’autres manières de soutenir cet investissement qu’avec de la dépense ?

Deuxième question, celle des politiques alternatives à la dépense de l’État. On peut regretter l’absence de doctrine claire sur cette question. Où l’inscription d’une dépense en loi de finances est-elle indispensable ? Pour quoi et pour qui peut-on mobiliser d’autres leviers de politiques publiques, comme les prêts, la fiscalité ou la réglementation ?

Prenons l’exemple de l’éclairage public et du passage des ampoules aux LED. C’est un investissement rentable rapidement pour la collectivité qui l’engage et pourtant, jusque récemment, cela faisait partie des actions subventionnées par l’État via le Fonds vert. C’est un exemple d’investissement où la subvention de l’État n’est pas nécessaire et où son action peut prendre d’autres formes comme, en l’occurrence, un prêt public.

Autre exemple, celui des véhicules électriques. Pour inciter les grandes entreprises à verdir leurs flottes de véhicule, l’État les a subventionnées par le passé et continue à le faire via des dépenses fiscales. Mais est-ce vraiment nécessaire si l’investissement est supporté par des acteurs qui ont la capacité financière de le faire, d’autant plus qu’il est globalement rentable à moyen terme ? En 2025, le gouvernement et les parlementaires ont préféré, et c’est une bonne chose, faire peser des sanctions sur les grandes entreprises qui ne respectent pas leurs engagements, alors même qu’elles achètent beaucoup moins de véhicules électriques que les ménages.

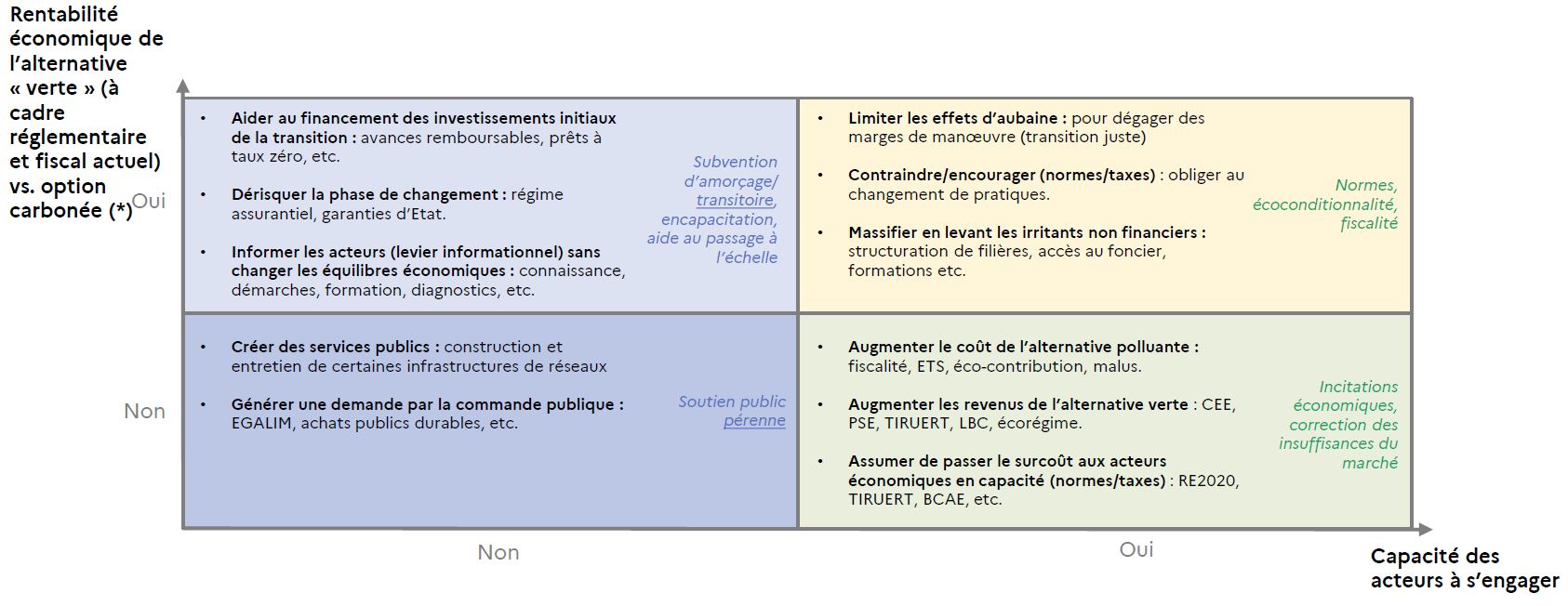

Alors, quand la subvention publique est-elle nécessaire ? Cela dépend in fine de deux choses : la rentabilité de l’investissement considéré et la capacité financière de l’acteur qui doit le porter. C’est la grille d’analyse proposée par le SGPE et qui est une excellente base pour élaborer une doctrine d’engagement de la dépense publique.

Cadre d’analyse proposé par le SGPE pour identifier les outils de politique publique les plus adaptés

Mais attention : si pour certains investissements la subvention n’est pas indispensable, encore faut-il que l’État soit prêt à mettre en place des politiques qui prennent le relais de la dépense publique. Elles devront cibler ceux qui ont la capacité financière d’investir et assumer – quand l’investissement n’est pas rentable – une perte de pouvoir d’achat ou de revenu. On ne peut ainsi délier, par exemple, le niveau d’aides à la rénovation des logements d’une part (MaPrimeRenov’, CEE), et d’autre part le maintien de la réglementation actuelle sur les propriétaires bailleurs voire son renforcement via une réforme des droits de mutation.

Par ailleurs, s’il y a des investissements où la dépense de l’État n’est pas indispensable, il y en a d’autres, pour le coup, où elle l’est. Ce sont tous les investissements peu ou pas rentables du point de vue de l’acteur qui les porte et qui, par ailleurs, doivent être conduits par des ménages, des entreprises ou des collectivités avec une faible capacité financière. Il y a malheureusement beaucoup d’investissements dans ce cas, qui sont faits aujourd’hui et qui doivent accélérer demain : dans l’agriculture, les infrastructures de transport, la rénovation des logements, des bâtiments publics, la petite et grande industrie. C’est pourquoi il est difficile, si ce n’est impossible, de croire qu’on fera la planification avec moins d’argent public qu’aujourd’hui, ni même avec autant : c’est ce qui ressort des différents scénarios de financement de la transition que nous avons élaboré chez I4CE.

La dépense de l’État permet-elle de faire la différence ?

Troisième question : peut-on dire que chaque euro public compte ? Prenons un exemple.

Il est souvent affirmé que le Fonds vert aurait un « effet levier » de 1 à 4. En moyenne, pour les projets des collectivités soutenus par ce dispositif, les collectivités mettent trois euros et l’État un. Mais le terme d’effet levier est trompeur : il laisse entendre que c’est l’euro de l’État qui a déclenché l’investissement des collectivités. Dans ce cas précis, on peut néanmoins être sceptique. Le budget du Fonds vert ne cesse de varier au cours des années, ses priorités aussi, et c’est le préfet qui décide chaque année qui peut en bénéficier sur son territoire. Il est au final difficile pour une collectivité de compter sur une telle subvention et de l’intégrer dans ses anticipations pour financer de gros investissements. Une grande collectivité avec un stratégie financière élabore donc son programme d’investissement sans compter sur le Fonds Vert puis voit après si elle peut récupérer une subvention. Plus qu’un effet levier c’est souvent un co-financement. Voire un effet d’aubaine.

Les exemples ou les suspicions d’effet d’aubaine sont nombreux, bien au-delà des collectivités locales. Attention cependant à ne pas aller trop vite et à vouloir couper toute aide dès qu’un soupçon apparait. D’abord parce qu’il peut résulter d’une instabilité chronique du dispositif d’aide à l’image du Fonds Vert, qui a malgré tout envoyé des signaux importants aux collectivités sur les investissements nécessaires pour la planification écologique. Ou parce que, à son lancement, il est logique qu’un dispositif génère de l’effet d’aubaine étant donné l’asymétrie d’information entre l’État et les acteurs qu’il soutient. Également car il est difficile de supprimer tout effet d’aubaine lorsqu’une même règle s’applique à des acteurs variés.

Effet déclencheur, effet levier, utilité marginale de l’euro public, additionnalité… Derrière ces termes, toujours la même question : la dépense de l’État fait-elle la différence ? Une question pour laquelle il n’y a pas, contrairement aux deux autres précédemment traitées, de grille d’analyse qui commence à faire consensus. En tout cas pas à notre connaissance. Au-delà des travaux d’analyse engagés sur les différents dispositifs d’aide comme par exemple sur le Fonds Chaleur, et qui doivent se généraliser, il serait utile que les services d’inspection et de contrôle de l’État se saisissent de la question.

Les trois questions que nous venons de développer peuvent constituer une méthode pour élaborer un budget base zéro pour la transition climat. Le travail analytique mené ces dernières années par l’administration est riche d’enseignements pour mener cette discussion, mais il est loin d’être terminé. D’autres grilles d’analyse doivent être développées pour ajouter des questions encore trop peu traitées et qui sont pourtant clés. Au-delà de l’effet déclencheur, citons les deux plus pressantes à notre avis. La première est celle de la cohérence des dépenses publiques avec un scénario de réchauffement de 4°C en France. Et la seconde, non moins triviale, est celle de l’échelle d’intervention publique, dans un univers complexe où les complémentarités existent autant que les doublons: l’UE et les collectivités ne seraient-elles pas plus à même de piloter telle ou telle dépense… et de les supporter financièrement ?

(1) La grille d’analyse de la direction générale du Trésor ne se limite pas à ces trois critères dits A (Abattement), B (Bouclage) et C (Cohérence). Elle s’intéresse aussi à l’effet déclencheur (D) de l’intervention publique et à ses autres effets indirects (E). Par ailleurs, le critère d’Abattement intègre aussi le potentiel d’abattement et la Cohérence est lue au prisme de la cohérence avec les autres politiques publiques. Nous assumons donc de faire notre propre sélection dans la grille du Trésor, en nous concentrant sur la question des investissements à prioriser et en renvoyant tout ce qui touche à l’intervention publique aux questions suivantes.