TRAMe2035 Scénario pour une Transition des Régimes Alimentaires des Ménages

Pourquoi un scénario sur la demande alimentaire ?

L’importance d’une transition vers une alimentation durable

L’alimentation actuelle et la production alimentaire associée génèrent un ensemble de problèmes de santé publique, sociaux et environnementaux. La nécessité d’une transition ne fait plus débat : il faut aller vers une alimentation saine, à faibles impacts sur les écosystèmes, accessible à tous et rémunérant équitablement les producteurs.

Reconnaissons-le dès à présent : les questions que nous posons ici sont sensibles politiquement et socialement, l’alimentation recouvrant des dimensions à la fois culturelles, économiques, environnementales et sanitaires. Développer des méthodes permettant de les mettre en débat est néanmoins indispensable. L’Iddri et I4CE se sont ainsi mobilisés en lien avec de nombreux acteurs pour proposer un éclairage de nature à nourrir le débat.

Car si les cibles à atteindre sont de plus en plus claires, la faisabilité et les conditions de mise en œuvre de cette transition alimentaire sont moins étudiées et font davantage débat. Aux yeux de certains, la consommation alimentaire ne serait pas une variable sur laquelle agir, mais une donnée répondant à ses propres lois, et sur laquelle les acteurs publics et privés n’auraient que peu de prise.

Dans ce contexte, le scénario TRAMe2035 (Transition des Régimes Alimentaires des Ménages à horizon 2035) vise à montrer que la transition vers une alimentation durable est possible, et à explorer les conditions de sa mise en œuvre. La transition vers l’alimentation durable comporte des enjeux nutritionnels (e.g. consommation de fruits et légumes, de produits ultra-transformés), sociaux (e.g. accessibilité d’un régime durable et sain), économiques (e.g. quelle marge de manœuvre pour les filières dans un contexte de compétition accrue) et environnementaux (e.g. pratiques agricoles durables). Ce scénario s’intéresse tout particulièrement au cas de la viande, à la fois paramètre clé de l’empreinte environnementale de l’alimentation française, emblème de cette vision selon laquelle la consommation alimentaire serait « exogène », et sujet controversé exigeant de développer une approche fine à-même d’en aborder la complexité TRAMe inscrit sa réflexion dans la perspective du « moins et mieux » de viande, tout en prenant au sérieux les limites d’ordre socio-économique et politique qui se posent à ce sujet.

La consommation alimentaire n’est pas figée… à condition d’agir sur les environnements alimentaires

Pour la viande comme pour d’autres pratiques alimentaires, les consommations réellement observées sont souvent éloignées des déclarations des citoyens. En effet, la baisse de la consommation de viande ne suscite très majoritairement pas de rejet dans la population française, voire est largement déclarée comme une pratique adoptée. Pourtant, à l’échelle nationale, la consommation de viande stagne depuis 10 ans. Pour pouvoir agir sur ce décalage entre déclaratif et pratiques réelles, il s’agit de changer d’approche en sortant de la seule logique du consommateur responsable ou des injonctions à l’action individuelle.

Face à ces limites, travailler sur les « environnements alimentaires » offre une alternative en explorant à quelles conditions les pratiques vertueuses ciblées pourraient devenir faciles et attractives. Ces environnements physiques (quels produits sont en rayon, quels menus sont proposés), économiques (quels sont les prix des produits et services alimentaires), cognitifs (quelles informations sont fournies) et socio-culturels (quels messages et valeurs sont véhiculés) constituent le contexte dans lequel nous nous exerçons nos choix alimentaires quotidiennement. Ils sont ainsi de puissants déterminants de la demande alimentaire et de ses profondes évolutions au cours des dernières décennies. En cela, ces environnements, largement façonnés par les acteurs publics et privés (industrie agroalimentaire, distribution, restauration), conditionnent l’atteinte d’une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Une méthode innovante au service de TRAMe2035

Ce travail vise à répondre à deux questions : (1) la demande alimentaire (en produits carnés) peut-elle évoluer en cohérence avec les enjeux environnementaux, de santé et les aspirations d’une diversité de groupes sociaux ? (2) Quels changements dans les environnements alimentaires cela suppose-t-il ?

Le scénario TRAMe2035 propose une trajectoire à horizon 2035 d’évolution de la demande alimentaire avec les caractéristiques suivantes :

- il porte sur l’évolution des pratiques alimentaires en général, avec une attention particulière à la consommation de viande. L’ensemble des pratiques alimentaires sont cependant discutées et amenées à évoluer. La méthodologie est transposable à d’autres enjeux comme la santé via notamment l’accroissement de la consommation de fruits et légumes ;

- il examine les conditions de déclenchement d’une transition à horizon 2035 sans ruptures majeures dans la société et l’alimentation, condition d’autant plus nécessaire que la viande a un poids symbolique et culturel important. TRAMe propose une trajectoire plausible à court et moyen terme : en cela, le système alimentaire décrit en 2035 n’est pas un idéal, et les trajectoires élaborées devront être poursuivies à plus long terme ;

- il se fonde sur des évolutions concrètes et plausibles des environnements alimentaires traversées par 12 groupes sociaux représentatifs de la population française. TRAMe repose sur un modèle conceptuel qui conçoit le changement des pratiques alimentaires comme la rencontre entre a) les capacités, potentiels et aspirations de changement des groupes sociaux et b) l’influence des actions publiques et privées sur les environnements alimentaires.

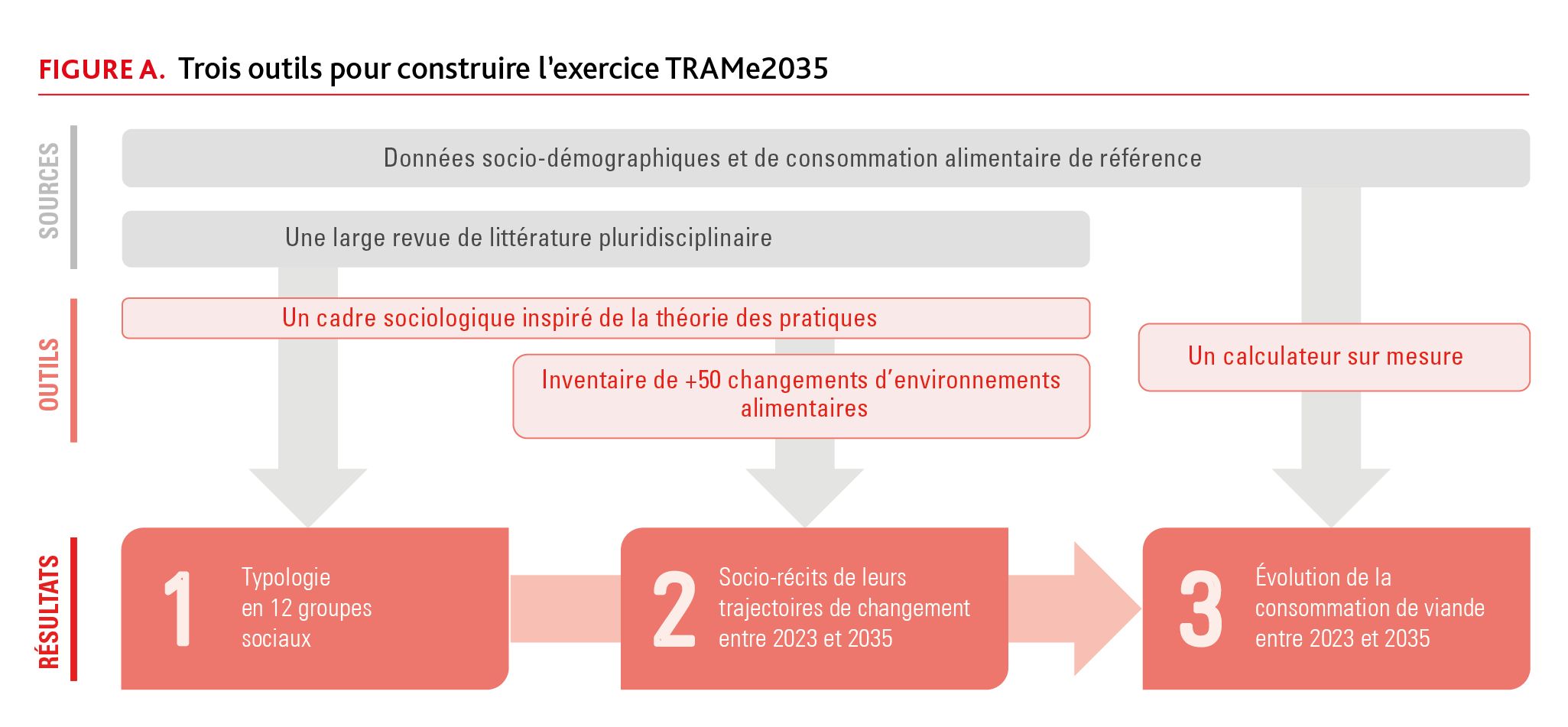

Pour le construire, nous avons élaboré une méthodologie originale couplant sociologie, modélisation quantitative et étude des politiques publiques. Cette méthodologie (détaillée dans le Livret 3 – Cadre méthodologique) repose sur trois outils clés : (A) un cadre d’inspiration sociologique pour penser les changements de comportements alimentaires qui s’appuie sur la théorie des pratiques ; (B) un inventaire de plus de 50 changements dans les environnements alimentaires issus d’exemples français ou européens ; (C) un calculateur conçu pour modéliser quantitativement l’évolution de consommation française de viande entre 2023 et 2035. Cette méthodologie aboutit à trois résultats : (1) une typologie de 12 groupes sociaux représentatifs de la société française ; (2) des socio-récits décrivant leurs trajectoires de changement entre 2023 et 2035 (qui composent le Livret 2 – Socio-récits de transition alimentaire pour 12 groupes sociaux), et (3) les quantités de viandes consommées en 2035. La Figure A résume cet édifice méthodologique, fruit de quatre ans d’élaboration et d’application d’une approche multidisciplinaire.

Articuler évolution de la demande et évolution de l’offre

Cette étude constitue l’une des pièces d’un exercice prospectif plus large portant sur la transformation du secteur des viandes françaises, de l’amont à l’aval. Ainsi, elle fait suite à la publication d’un diagnostic de ce secteur et d’un scénario tendanciel à horizon 2035 (Aubert & Poux, 2024) montrant des perspectives d’avenir difficiles ; et elle précède la publication d’une série de trois scénarios d’évolution de l’offre en produits carnés, qui interviendra dans la seconde moitié de 2025. L’ensemble de ces travaux vise à analyser les conditions d’une transition juste du secteur des viandes françaises, répondant à la fois aux enjeux environnementaux, centraux notamment pour la capacité de production agricole à long terme, et aux enjeux socio-économiques des éleveurs, des salariés des industries des viandes et des consommateurs.

TRAMe2035 vise ainsi à répondre au besoin de proposer une alternative à un scénario tendanciel peu souhaitable. Étant donné que la production française de viande diminue et que la consommation stagne, réduire cette dernière permettrait a priori de gagner en souveraineté, et de baisser l’empreinte environnementale de l’alimentation française. Mais compte tenu des enjeux de compétitivité, une baisse de la consommation présente le risque de porter sur la production française plutôt que sur les importations croissantes.

TRAMe2035 esquisse ainsi une direction vers le « moins et mieux », et sur cette base, la publication à venir continuera à explorer les conditions d’une meilleure articulation entre offre et demande, au bénéfice de la transition agricole française. C’est bien en ouvrant simultanément l’ensemble de ces débats que les conditions d’une transition juste peuvent être trouvées, a minima mises en débat.

Résultats

Des déclenchements possibles d’ici 2035 en respectant la diversité sociale

Une évolution significative des pratiques alimentaires, incluant une baisse de la consommation de viande, est possible pour tous les groupes sociaux considérés, en tenant compte de leurs pratiques actuelles. C’est ce que montrent les 12 socio-récits produits par TRAMe2035 en décrivant la trajectoire des 12 groupes sociaux étudiés en réaction à des changements dans les environnements alimentaires (disponibles dans le Livret 2 – Socio-récits de transition alimentaire pour 12 groupes sociaux). Ceci permet de dépasser l’image d’un individu moyen pour représenter la société française dans sa complexité. Chaque groupe dessine alors une trajectoire de transition selon ses propres termes, c’est-à-dire inscrite dans les contraintes et aspirations qui lui sont propres.

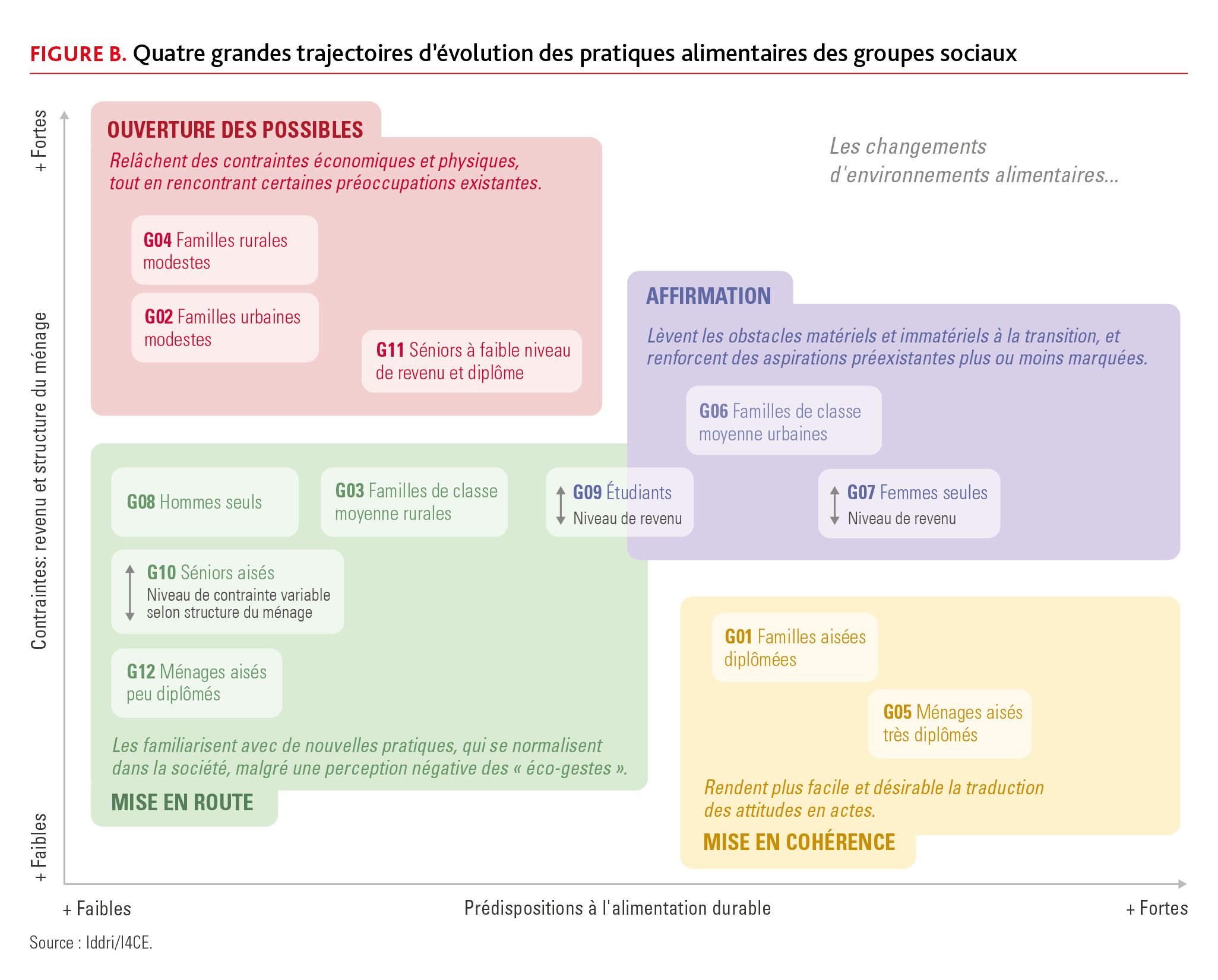

Il est possible d’embarquer l’ensemble de la société dans la transition, sans nier les inégalités sociales ou les obstacles au changement. Les évolutions décrites ici ne rompent pas totalement avec les habitudes alimentaires actuelles. En outre, ce scénario donne des clés pour identifier les leviers de changement pour des groupes sociaux très différents, et ainsi éviter l’écueil qui consisterait à ne cibler que les groupes déjà convaincus et peu contraints (qui représentent environ 15 % de la population). Nous regroupons les 12 groupes en 4 grandes trajectoires types, qui représentent autant de configurations de transition.

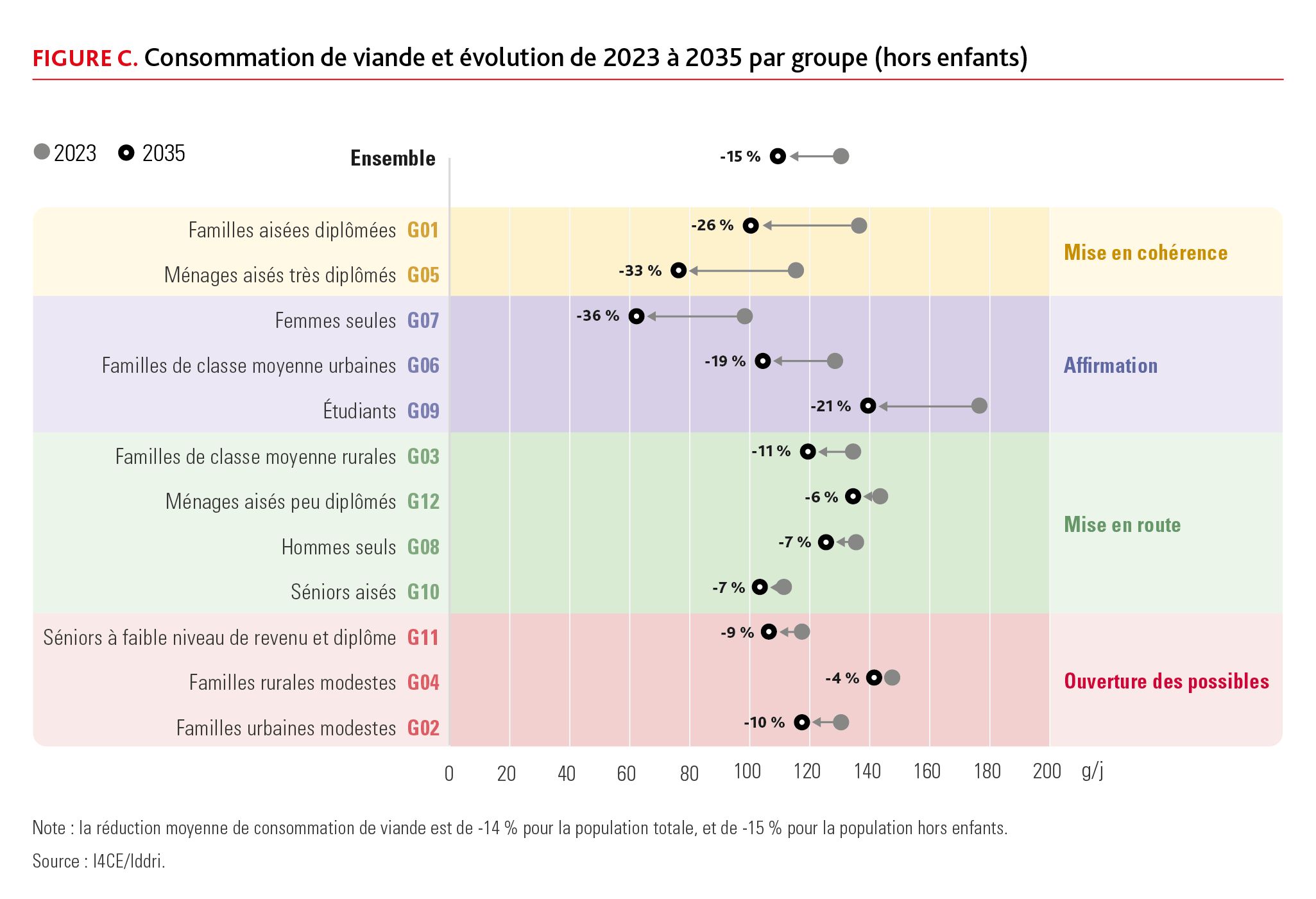

Une réduction de la consommation de viande à 2035 cohérente avec les objectifs santé-environnement de long terme

Le scénario TRAMe aboutit à une diminution de la consommation moyenne de viande de 15 % entre 2023 et 2035. Cette trajectoire globale résulte de la somme des trajectoires spécifiques des 12 groupes sociaux, avec des diminutions allant de 4 % à 36 % selon les groupes. Cette réduction aboutit à 74 kg de viande disponibles en moyenne par personne et par an en 2035 (en équivalent carcasse) – soit un peu plus que la moyenne actuelle de l’Italie. Notons qu’elle intervient sans porter préjudice à la couverture des besoins nutritionnels d’aucun groupe social.

Cette diminution moyenne de la consommation de viande est aussi contrastée entre les espèces de viande : -18 % pour la viande bovine, -17 % pour le porc, -8 % pour la volaille, et -28 % pour les autres viandes (mouton, gibier, lapin, etc.). Ces contrastes entre espèces sont cohérents avec ce qui a été observé ces dernières décennies – une baisse pour bovin et porc et une hausse pour la volaille (Aubert & Poux, 2024). Au-delà du seul aspect quantitatif du « moins », des évolutions possibles vers le « mieux », avec des intensités et des formes variables selon les groupes et sous-groupes, ont été identifiés dans les socio-récits (ex. viandes issues de systèmes herbagers, viande locale, origine France, labels, etc.).

Cette trajectoire à 2035 pose les bases de l’atteinte des objectifs environnementaux à l’horizon 2050 est cohérente avec les cibles issues des recommandations nutritionnelles intégrant santé et environnement de plusieurs pays européens. Cela nécessitera toutefois un prolongement et un approfondissement des changements de cette première période. Cette hypothèse est cohérente avec le fait que les changements d’environnements alimentaires et de pratiques ont des effets cumulatifs dans le temps qui peuvent se renforcer mutuellement, à la fois du côté des ménages (e.g. dynamique des normes sociales) et des acteurs du système alimentaire (e.g. évolution des stratégies d’entreprise).

Une stratégie et un programme d’action sur les environnements alimentaires

Le scénario TRAMe2035 et ses 12 socio-récits contribuent à montrer que les environnements alimentaires sont des déterminants majeurs des pratiques alimentaires. La maxime renouvelée « quand on peut, on veut » l’illustre bien : c’est par la pratique, les gestes quotidiens et le cadre de vie que le changement apparaît, c’est-à-dire à condition de le rendre possible, facile, attractif et désirable pour le plus grand nombre et donc d’agir sur l’ensemble des environnements alimentaires. Cela a des implications stratégiques tant l’action publique reste pour l’instant principalement focalisée sur la prise de conscience individuelle.

En simulant ces 12 trajectoires, TRAMe2035 décrit également ce que serait une action cohérente, ambitieuse et atteignable sur les environnements alimentaires. Certaines politiques publiques existantes ainsi que de nombreuses initiatives privées forment une base solide pour débattre d’un programme d’actions à mettre en oeuvre dès le court terme. TRAMe2035 s’appuie en effet sur des changements qui ont fait leurs preuves dans toutes les dimensions des environnements alimentaires. Il s’agit par exemple, sur le volet physique, d’évolutions dans le monde de la distribution alimentaire (une réorganisation des rayons, de nouveaux produits et une évolution du marketing des enseignes), dans la restauration collective et commerciale (des menus végétalisés, de nouveaux concepts de restauration, etc.), mais aussi une reconfiguration de l’offre alimentaire, ses points de vente et ses lieux de sociabilité. Sur le volet socio-culturel et informationnel, les actions évoquées portent sur les labels, la programmation audio et télévisuelle, la communication des entreprises privées ou le rôle des leaders d’opinions (personnel médical comme influenceurs, ce qui bénéficie à la fois au végétal et aux viandes de qualité). Enfin, sur la dimension économique, nous envisageons le développement des offres promotionnelles sur les produits végétaux, une réduction de l’écart de prix entre alternatives végétales et viandes et une hausse modérée des minimas sociaux.

La pluralité des changements envisagés répond à la fois à la diversité des groupes sociaux et au caractère multi-dimensionnel des pratiques alimentaires. Parce qu’il tient compte de ces éléments, TRAMe2035 apparaît donc comme un scénario crédible. Il n’est cependant pas le seul possible ni idéal, et d’autres combinaisons de changements dans les environnements alimentaires pourraient être imaginées : c’est précisément la vocation de ce rapport que de lancer le débat.

Enfin, modifier les environnements alimentaires n’est pas synonyme de contraintes pour la liberté des consommateurs. Au contraire, les évolutions envisagées ici peuvent libérer leur aptitude à choisir et à changer leur quotidien, en élargissant l’éventail des possibles ou en favorisant le pouvoir d’agir des consommateurs. C’est le cas par exemple du renforcement de l’offre végétale, en améliorant la régulation de la publicité, du travail sur l’accessibilité économique de toutes les denrées alimentaires, etc.